よくある症状

よくある症状

急性期基幹病院では、神経変性疾患〔パーキンソン病(PD)、脊髄小脳変性症(多系統萎縮症含む)、筋萎縮性側索硬化症(ALS)など〕の診療には、われわれ脳神経内科医が主に携わります。神経変性疾患にはPDやALSなど、頭部MRIでは目立った異常を認めず(「頭部MRIで異常がないから安心」ではありません!)、丁寧な神経診察なしには診断がつかない疾患が少なくありません。これらの診療は、是非とも丁寧な神経診察を得意とする脳神経内科医にお任せください。

疾患によっては、当院では最終診断や治療まで完遂できないものもありますが、その際は責任をもってより高次で適切な医療機関(急性期基幹病院や大学病院)に迅速にご紹介し、患者様の診療が滞ることがないよう努めます。

脳神経内科は心療内科や精神科と混同される場合が多いですが、心の病気を診る診療科ではありません。

頭部の全体または一部分に、発作的または持続性のさまざまな(ズキズキする、締め付けられる、一瞬のズキンとする)痛みが生じます。

国内頭痛患者(約4000万人)の69.4%は医療機関を未受診で、56.9%は市販薬服用だけでこらえていることが知られております。頭痛も立派な病気です。皆さまもその頭痛を軽く考えたり、治らないとあきらめたりしていませんか?頭痛患者の81.1%は、通院治療を受けることで、受診前と比べて日常生活の支障が改善することも報告されています。頭痛にお困りの方は、お一人で悩まずに是非一度ご相談ください。

頭痛は大きく分類すると、明らかな脳病変を伴わない一次性頭痛(片頭痛、筋緊張型頭痛、群発頭痛など)と、脳卒中・髄膜炎・脳腫瘍などの原因があり生じる二次性頭痛に分けられます。

一次性頭痛とは

頭痛自体が病気ですが、命に関わるものではありません。

二次性頭痛とは

他の病気が原因で起こる頭痛です。

命に関わる場合があります。

一次性頭痛は、個人差がありますが、痛みが断続的に襲ってくるためにストレスになり、生活の質が低下する原因となるため、可能な限り治療や対処をしつつ、長期的に付き合っていく必要のある頭痛です。一方で、二次性頭痛は、生命にかかわる重篤な疾患が原因で入院加療が必要になる場合も少なくありません。

今までに経験したことがない、前触れなく突然起こる、頻度と強さが増していく、発熱・嘔吐・めまいを伴う、50歳以降に初めて発症、しびれ・麻痺を伴うなどの特徴がある場合は二次性頭痛である可能性が高くなります。当院を頭痛で受診された方には、二次性頭痛の可能性を否定するため、できるだけ頭部MRIを受けることをお勧めいたしております。

一次性頭痛に対しては、各頭痛に合った生活習慣の改善指導、予防薬や急性期治療薬の投与を行います。片頭痛では、従来の予防薬では効果が得られないケースにおいても有効性が確認されている3種類の抗カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)抗体治療薬〔エムガルディー(一般名:ガルカネズマブ)、アジョビ(一般名:フレマネズマブ)、アイモビーク(一般名:エレヌマブ)〕や、トリプタン製剤が使いにくい脳卒中や心筋梗塞などの持病がある方にも使用可能な急性期治療薬〔レイボー(一般名:ラスミジタン)〕など、画期的な新薬が近年続々と登場しており、当院でも処方可能です。

| 急性期治療 | 予防治療 | |

|---|---|---|

| 治療薬 |

片頭痛の程度によって選択 軽度〜中等度痛み止め

軽度〜中等度、中等度〜重度片頭痛治療薬

|

片頭痛発作を予防するために日常的に使用 急性期治療だけでは日常生活の支障がある場合など他の病気にも使うお薬

既存の予防薬の効果が十分ではない場合など片頭痛治療薬

|

| セルフケア |

|

|

二次性頭痛に対しては、より高次の検査や急性期治療が必須で、入院が必要となります。

めまいには「自分やまわりがぐるぐる回る」、「ふわふわしている」、「気が遠くなりそうな感じがする」、「目の前が暗くなる」などのさまざまな症状が含まれます。その程度も、嘔吐を伴う激しいものから短時間で消失する軽いものまであります。

原因としては小脳症状としての脳性めまい、首から生じる頚性めまい、三半規管異常で生じる内耳性めまい、ストレスで生じる心因性めまいなど多岐にわたります。起立性低血圧、貧血、不整脈が原因のこともあります。

頭部MRI検査、血液検査、心電図などで診断をつけ、内服や点滴で治療してまいります。めまい症状が強い場合は、入院加療が必要となることもあります。

まっすぐ歩けなくなったり、転びやすくなったりします。バランス機能をつかさどる脳部位に障害を生じる場合と、両足の感覚機能に障害を生じる場合があります。

頭部MRI検査で疾患に応じた特徴的な脳の異常所見の有無を調べ、必要な場合は神経伝導検査により手足の感覚機能を調べます(現段階では、本検査が必要な場合は他院をご紹介いたします)。

脊髄小脳変性症と多系統萎縮症が原因の場合は、バランス機能を改善させる薬剤が用いられます。多発ニューロパチーに対しては、大量ガンマグロブリン療法や血漿交換が行われることもあります。脳卒中が原因であることもありますが、この場合はより高次の急性期治療が必要となります。

財布をしまった場所が分からなくなったり、最近の出来事や日付を思い出せなくなるなどの記憶障害や見当識障害が生じます。疾患によっては鮮明な幻視や性格の変化などを認めることもあります。

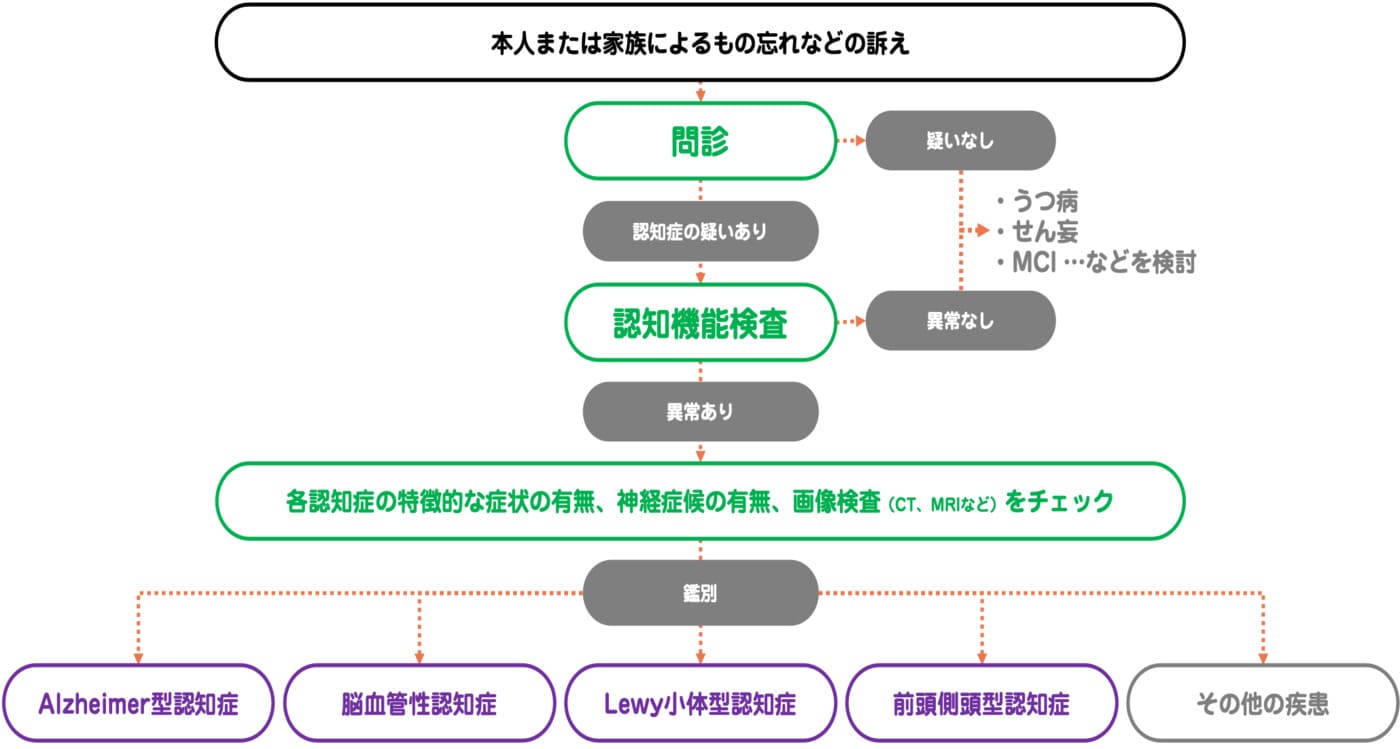

本人・家族への問診や認知機能検査を通して、認知症の有無を評価します。認知症が疑われる場合は、引き続き血液検査(甲状腺ホルモン、ビタミンB1やB12、葉酸などを調べます)や頭部MRI検査(疾患に応じた特徴的な脳の異常所見の有無を調べます)を実施し、原因疾患を特定します。

根治可能なケース(甲状腺機能低下症、ビタミンB1やB12、葉酸の欠乏症、慢性硬膜下血腫、水頭症など)は、内服治療や手術による認知力回復を目指します。一方、神経変性疾患や脳血管障害〔アルツハイマー型認知症(AD)、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症など〕は、各疾患に応じた内服治療によって認知症の進行を遅らせることに努めます。デイサービスの利用やリハビリテーションには、少なからず認知症の進行抑制効果があり、当院では福祉への橋渡しも積極的に行っておりますので、お気軽にご相談ください。

近年、ADの前段階である軽度認知障害(MCI)からADへの進行を抑制する抗アミロイドβ抗体治療薬〔レケンビ(一般名:レカネマブ)やケサンラ(一般名:ドナネマブ)〕が、国内でも使用可能となっています。これらの抗体治療薬の適応があると考えられる場合は、速やかに近隣の初回導入可能施設(現段階ではクリニックでの初回導入は認められておりません)をご紹介いたします。

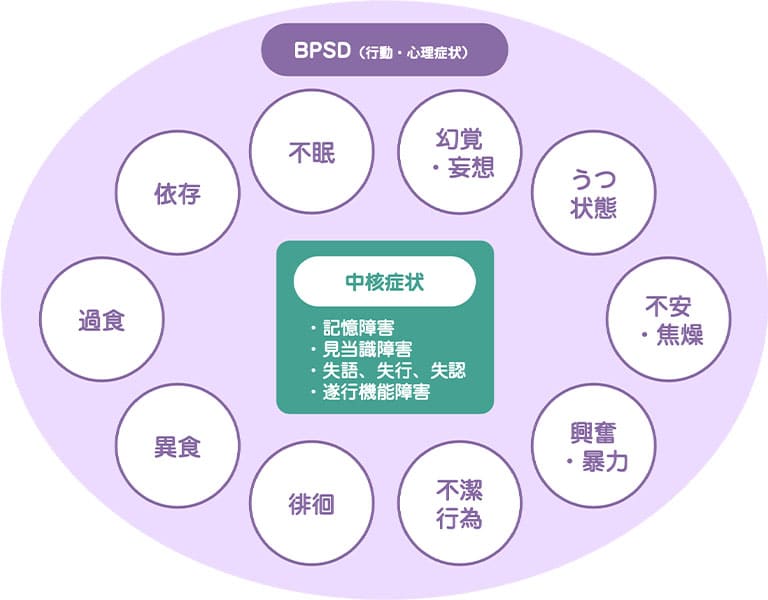

認知症の症状は、大きく脳障害により直接起こる中核症状(記憶障害や見当識障害など)とそれに付随して引き起こされる二次的な行動・心理症状(BPSD)の2つに分けられます。

BPSDには、不眠、徘徊、幻覚・妄想、不安・焦燥、興奮・暴力などが含まれ、中核症状よりも患者本人や同居家族の悩み・負担の原因となることが多いです。当院ではBPSDの症状改善を目指し、適切な治療や対応を施し、患者本人も同居家族もできるだけ長く自宅で快適に生活できるよう尽力いたします。

脳血管の動脈硬化や生活習慣病などの危険因子を早期に発見・治療することで、認知症の発症や進行が抑えられることが知られています。生活習慣病の予防と改善に努め、活動的な生活を送ることも大切です。自費診療になりますが、当院では脳卒中や認知症を念頭に置いた豊富な脳ドックメニューをご用意しております。中でも、MRIで脳全体に対する海馬の相対的体積を測定し、MCIへのなりやすさを算出するBrainSuite®、ADの病態進行に関わる複数のタンパクの血中濃度を測定し、MCIへのなりやすさを評価するMCIスクリーニング検査プラス®は、保険診療では受けることが出来ないMCI予防には非常に有用な検査ですので、ご興味のある方は是非一度ご利用ください。

大脳の神経細胞の過剰な興奮により、身体の一部もしくは全身の筋肉に異常な収縮を生じます。てんかんの場合、けいれんは数分以内で治まることが多いです。

原因となる代表疾患には、てんかん、脳炎、脳膿瘍、脳卒中(後遺症)、電解質異常などが挙げられます。頭部MRI検査を行い、けいれんの原因となる異常所見の有無を調べます。脳波検査により神経細胞の活動に異常があるかどうかを調べます。場合によっては、血液検査や脳脊髄検査などのさらなる精査を要することもあります。

けいれん自体は長時間持続することは稀で、自然に治まることが多いですが、繰り返し生じる場合には抗てんかん薬の内服により、けいれん発作予防に努めます。

なお、てんかんをお持ちの方が、自動車免許を取得・更新する際に公安委員会への提出が必須な診断書の作成、自立支援医療(精神通院医療)を申請・更新する時に必要な診断書の作成も行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

意識障害にはさまざまな程度があり、昏睡状態でなくとも、眠りがちになったり、会話や考えの混乱、集中力の欠如、明瞭に思考できない状態も含まれます。短時間の場合も、長時間持続する場合もあります。

原因となる代表疾患には、てんかん発作、脳卒中、中枢神経感染症、不整脈、臓器不全(肝性脳症や尿毒症)、低血糖症、薬剤性などが挙げられます。診断上、問診と診察が最も重要です。心電図検査、簡易血糖検査、血液検査、頭部MRI、脳波検査などで原因の究明を行い、原因に応じた治療を実施します。場合によっては、脳血管撮影、髄液検査などのさらなる精査を要することもあります。

規則的に手や足が震えたり、顔面や身体の一部または全身が不規則に動いたりします。じっと安静にしていても震える場合と動作をする際に特に目立つ場合があります。

顔や手の震えで代表的な疾患は、パーキンソン病やその類縁疾患(パーキンソン症候群)、本態性振戦、甲状腺機能亢進症などが挙げられます。頭部MRIでパーキンソン症候群に特徴的な脳の異常所見の有無を調べ、血液検査で甲状腺ホルモンを測定し、原因疾患を特定します。各疾患に応じた内服治療を行います。なお、内服治療が効きにくいパーキンソン病や本態性振戦に対しては、脳深部刺激療法(DBS)やMRガイド下集束超音波療法(MRgFUS)などの外科的治療法も選択できます。

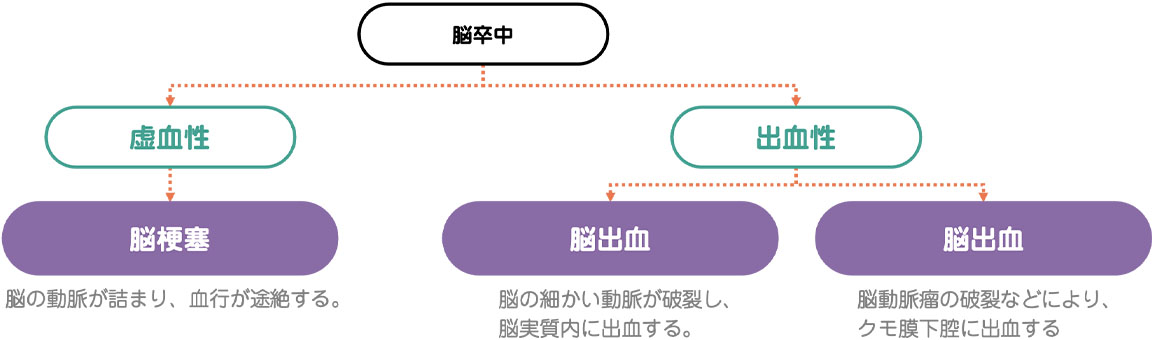

脳卒中は脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血の総称です。片側の手足の脱力やしびれ、ろれつが回らなくなる、意識がなくなるなどの症状が急に出現し、悪化します。

脳梗塞と脳出血は、特殊な場合(不整脈、脳腫瘍、先天性血管奇形など)を除き、動脈硬化により引き起こされます。

動脈硬化の生じた血管が詰まる場合が脳梗塞、破れる場合は脳出血であり、いずれの場合も治療やリハビリテーションの後も発症時の症状が、程度の差はあれ、後遺症として残ることが少なくありません。これにより日常生活動作(ADL)が低下し、支援や介護を要するようになります。発症予防(一次予防)に努めることももちろん大事ですが、脳梗塞・脳出血はともに一度起こすと再発リスクが高いため、再発予防(二次予防)にはより多くの注力が必要で、厳格な生活習慣病の管理を中心とした強固な治療と定期検査(血液検査、頭部MRI、頚動脈エコーなど)が必須となります。一次、二次予防ともに全て当院で実践しておりますので、ご心配な方はどうぞお気軽にご相談ください。なお、脳卒中後遺症がある方には、かかりつけ医として介護保険、身体障害者などの申請を適宜行い、医療、介護、保健福祉の架け橋になれるよう努めております。

クモ膜下出血は、血管病変(80%以上が脳動脈瘤で、中高年~高齢者に多い)の破裂により脳表面(クモ膜下腔)に出血する疾患です。発症すると一般的に、社会復帰できる割合、重度後遺症が残り社会復帰できない割合、死亡する割合が1/3ずつになると言われる重篤な疾患です。未破裂の脳動脈瘤は、時折神経を圧迫して頭痛、物が二重に見える、まぶたが下がるなどの症状を引き起こして発見されることはありますが、基本的にほぼ無症状ですので、知らず知らず大きくなっていきます。未破裂の動脈瘤は、手術(開頭クリッピング術やカテーテルコイル塞栓術など)を行うことで破裂を未然に防ぐことができます。動脈瘤は存在部位ごとにその大きさとおおよその破裂率が知られているため、ある程度の大きさになると前述の手術が検討されます。過去に動脈瘤を指摘されたことがある方は、クモ膜下出血にならないために、必ずMRI検査で定期的に動脈瘤の経過を見ていくことをお勧めいたします。また、脳動脈瘤の発生には遺伝的な影響が強いため、クモ膜下出血になった親戚・家族がいる方は、一度はMRI検査で動脈瘤の有無を評価された方が良いでしょう。動脈瘤などの血管病変を破綻前に発見しないことにはクモ膜下出血の予防は不可能であり、当院がその一助になれればと幸いです。

高血圧症、高脂血症、糖尿病、高尿酸血症など、生活習慣(食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒など)が、その発症・進行に関与する疾患群のこと。悪化すると動脈硬化が進み、脳卒中、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)、認知症を起こしやすくなります。

高齢者が寝たきりとなる原因の第一位は脳卒中であり、認知症になれば家族の介護負担は著しく増加します。脳血管の動脈硬化や生活習慣病などの危険因子を早期に発見・治療することで、脳卒中や認知症の発症や進行が抑えられることが知られています。皆さまの健康寿命の延伸のためには、生活習慣病の管理を通じてこれらの疾患の発症や進行の抑制に努めることが大変重要です。

当院では、頭部や頚動脈のMRI、頚動脈エコー、血液検査により、隠れ脳梗塞、脳血管や頚動脈の動脈硬化病変、糖尿病・高脂血症・高尿酸血症の有無を評価(高血圧症は自宅血圧の確認で評価)し、各々の結果に従った食・運動習慣の是正指導や内服治療を行います。その後も定期的に前述の検査でモニタリングしながら、厳重に生活習慣病を管理してまいります。

頚動脈の動脈硬化によって狭窄(血管内の血液が流れるスペースが狭くなること)が進行すると、脳血流が低下し、一時的な視野障害や脱力などが出現する一過性脳虚血発作(TIA)や脳梗塞が発症する確率が高くなります。内服治療にも関わらず、ある水準以上に至った頸動脈狭窄症に対しては、TIAや脳梗塞を未然に防ぐ目的で、血行再建術〔頚動脈内膜剥離術(CEA)や頚動脈ステント留置術(CAS)〕が検討されます。このタイミングを見逃さないためにも、当院では頸動脈狭窄に対しては、定期的なMRIやエコーによる追跡を強く推奨しております。

最後に、自費診療になりますが、当院では脳卒中を念頭に置いた豊富な脳ドックメニューをご用意しておりますのでご興味のある方は是非ご相談ください。中でもLOX-index®は、動脈硬化を引き起こす原因物質「変性LDL」とその受容体「LOX-1」の血中濃度を測定・かけ合わせることで脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを予測できる最新の検査で、保険診療では受けることが出来ない脳梗塞・心筋梗塞予防にはとても有用な検査ですので、ご興味のある方は是非一度ご利用ください。

発熱、頭痛、のどの痛み、咳、吐き気、腹痛、下痢、便秘、血尿、息切れ、動悸、胸痛、貧血、むくみ、強い倦怠感などに対応します。

血液検査、尿検査、心電図、レントゲン、腹部エコー、MRIを駆使し、的確な診断と治療を実践します。

上気道症状(のどの痛み、咳、排痰)や嘔吐・下痢を伴う発熱のある方には、必要に応じて、インフルエンザ・新型コロナウイルス(COVID-19)(当院では同時抗原定性検査を実施しており、各々個別の抗原定性検査や新型コロナウイルスのPCR検査は行っておりません)、マイコプラズマの抗原検査を行い、正確な診断・治療に役立てます。なお、感染予防の観点から、他の患者様との接触を避けるため、このような症状の方は別室(発熱外来部屋)での診察となります。発熱外来部屋の数には限りがありますので、受診前に必ずご一報いただけますようお願い申し上げます。